先日、半年ぶり2回目の「アクアマリンふくしま」に行ってまいりました。

最近カメラのことを色々と知り始め(遅い)、写真を撮るのが楽しくてしょうがない期に突入してしまった筆者。

どうしてもAMF(アクアマリンふくしま)で写真が撮りたい!!

と夜も眠れなくなってしまったので、

お空の様子を伺いながら(どうしても晴れている時に訪問したかった)訪問の機会をずっと伺い、先日ついにその願いが達せられました。

そして今回はタイトルにもある通り、

今まで僕のブログではなかった文字ではなく写真を中心としたスタイルでの訪問記になっています。

その第1回目が文字だらけのAMFというのも何だか面白いですね笑

まぁAMFは解説以外も魅力的なんだぞ!ということを見せつけて読者が少しでも足を運びたくなるような記事を・・・!

という狙いも胸に秘めて写真をセレクトしました。

そのため、ところどころ飛ばしている展示がありますがご了承ください。

どんな水族館なのかちゃんと知りたいという方はこちらの紹介記事をどうぞ。

- カワウソのふち

- 海・生命の進化

- ふくしまの川と沿岸

- 北の海の海獣・海鳥

- 熱帯アジアの水辺

- サンゴ礁の海

- 親潮アイスボックス

- 潮目の海

- ふくしまの海〜大陸棚への道〜

- 企画展示〜卵から育てる水族館〜

- アクアマリンえっぐ

- 企画展示〜シーラカンスからメダカまで〜

カワウソのふち

ということでまずはユーラシアカワウソがいる「カワウソのふち」

温泉みたいに見えなくもない。

到着した時はちょうどフィーディングタイム。

飼育員さんが餌をアクリル面の近くまで投げてくださり、シャッターチャンスのオンパレードでした(尚、ピントはやや甘い)。

やはり水中のカワウソis最高

都内でよく見かけるコツメカワウソと違い、ユーラシアカワウソは一回り大きいのでコツメより写真が撮りやすい印象。

同じ水槽内を泳いでいるアユの群。自然光が美しいです。

海・生命の進化

ここではガーだけ撮影(多分スポッテッドガー)。

順路順に紹介していますが、撮影順ではこのエリアは最後の方だったので他の生き物を撮る時間がなかった()

ふくしまの川と沿岸

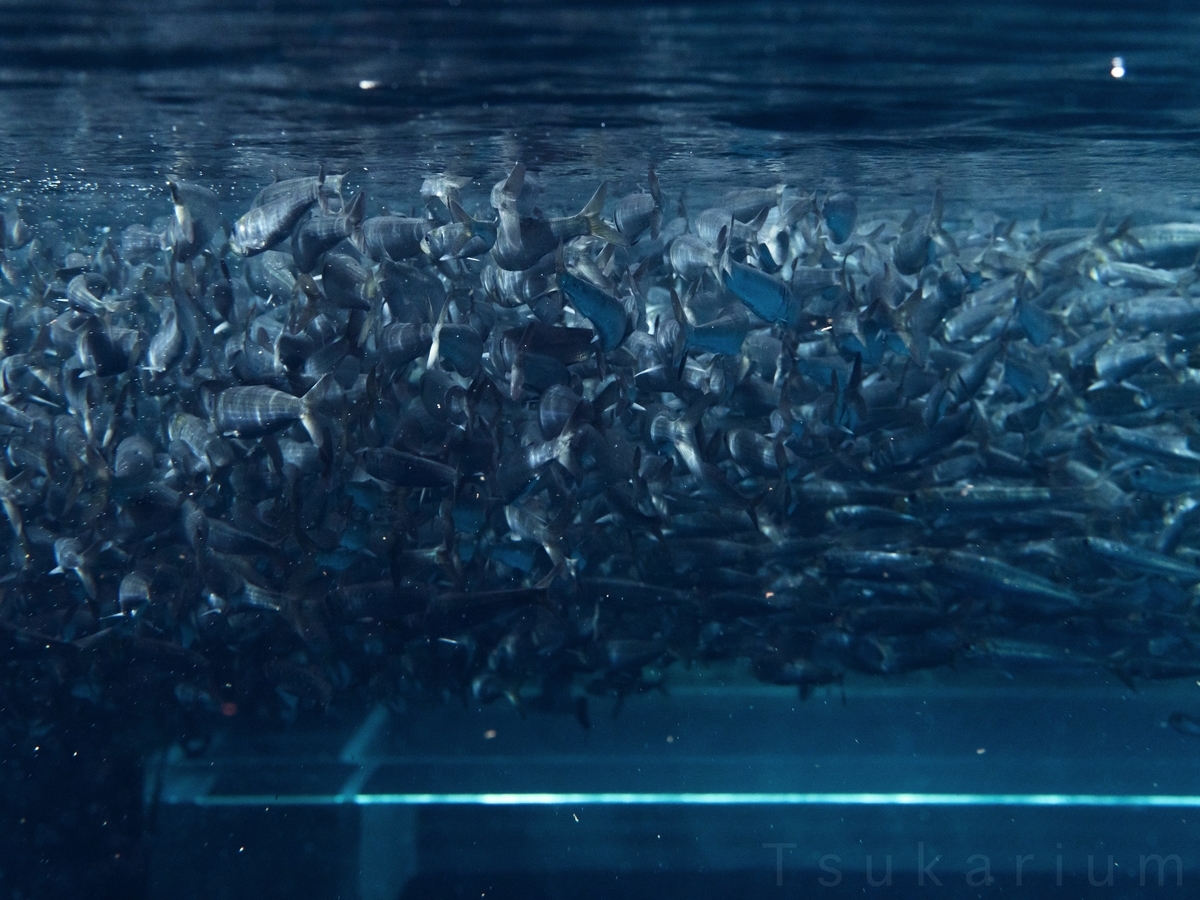

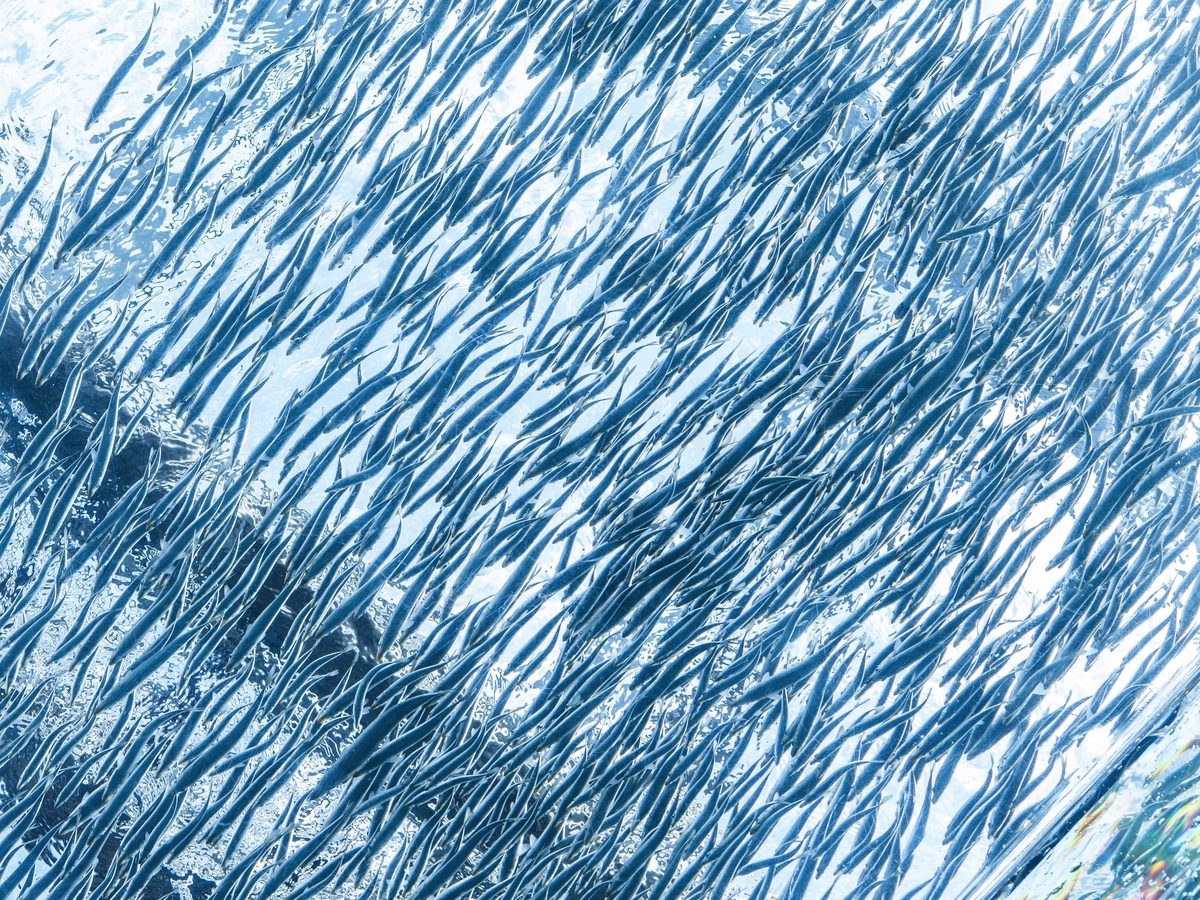

このエリアから見える潮目の海を激写。イワシ撮りすぎですね笑

でも本当にアクリルすれすれを群が泳いでいるので撮ってしまいます。

現像時の調整も大きいですが、時間帯や天候によって水槽への光量が変わり、色合いが微妙に変化するのも楽しい水槽。

泡にピントを奪われてしまっているが、それはそれで良い味を出している!!(ペ◯パ風)

カラスエイも水槽上部を泳いでいるとこんな感じに撮れます。

泡と太陽光は水族館写真にとって最高のスパイス。はっきりわかんだね。

北の海の海獣・海鳥

こちらに向かってくるウミガラス。

都内だと葛西臨海水族園でも見られるのですが、葛西ではなかなか撮れない正面顔が撮れるAMF。

こちらはエトピリカ。ラッキーなことに絶賛フィーディングタイム中でした。

餌を求めて水中を飛び交う海鳥たちにカメラが翻弄され、どの写真もバシッと決められず心残りがある水槽・・・

しかしカワウソにしろ海鳥にしろ、水中で生き生きとしている姿は本当に魅力的です。

熱帯アジアの水辺

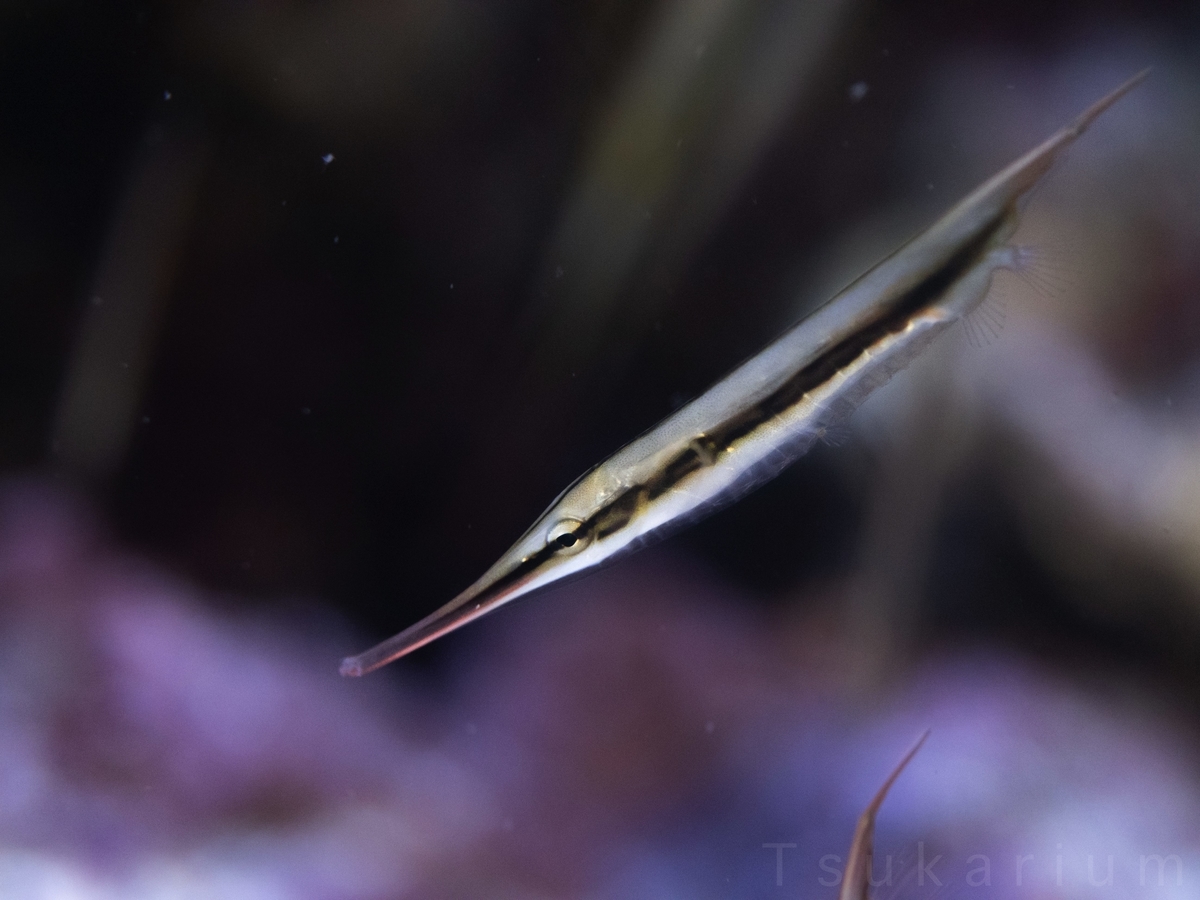

こちらはオニボラ。クールな表情がたまらない。

ホソスジマンジュウイシモチ。

ずっと見たかったテンジクダイ科の子で恐らく水槽に1匹だけしかいないです。おまけに警戒心が強く、近づいて写真を撮ることができなかったので意外と撮影が難しかった印象。

サンゴ礁の海

アクリル面に張り付いていたキイロサンゴハゼ。

ヘコアユの稚魚?成魚に比べると短くて可愛かったです。

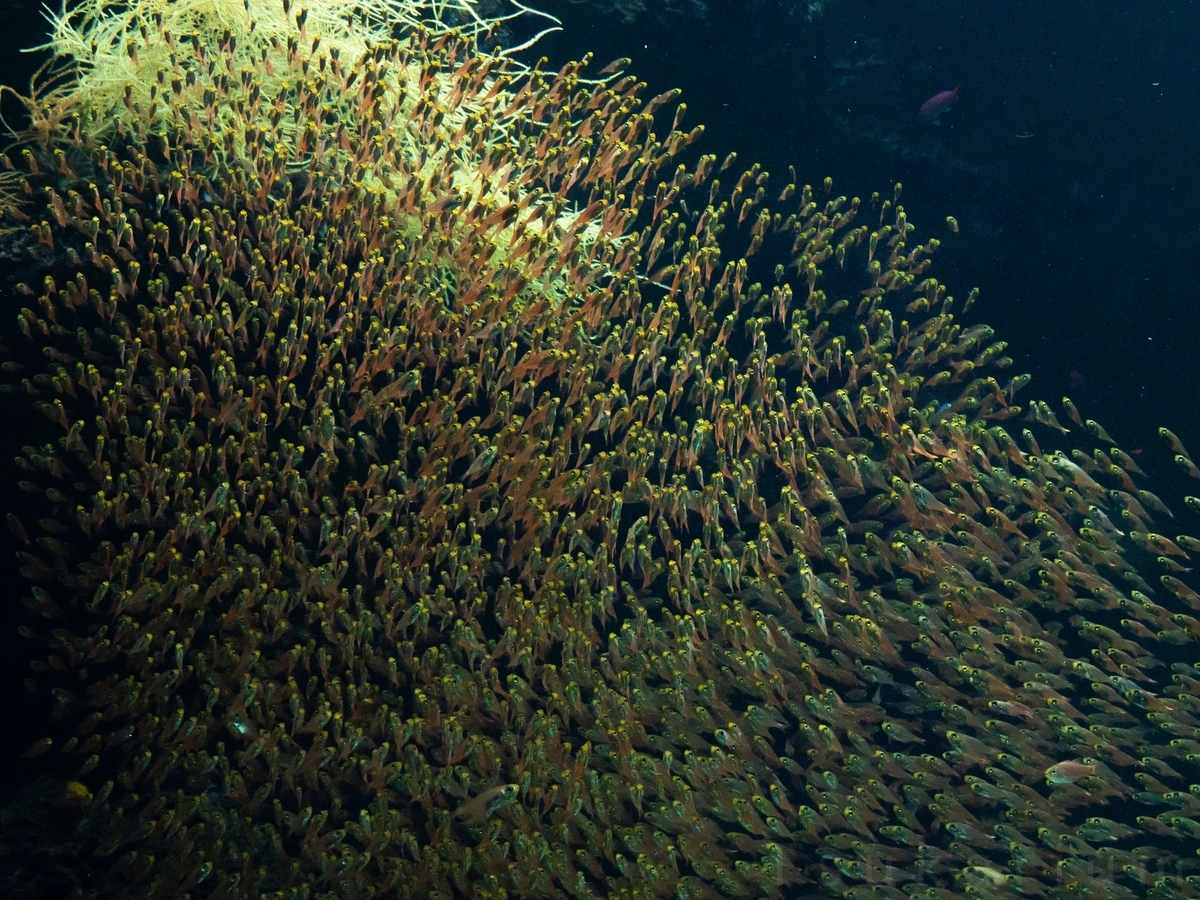

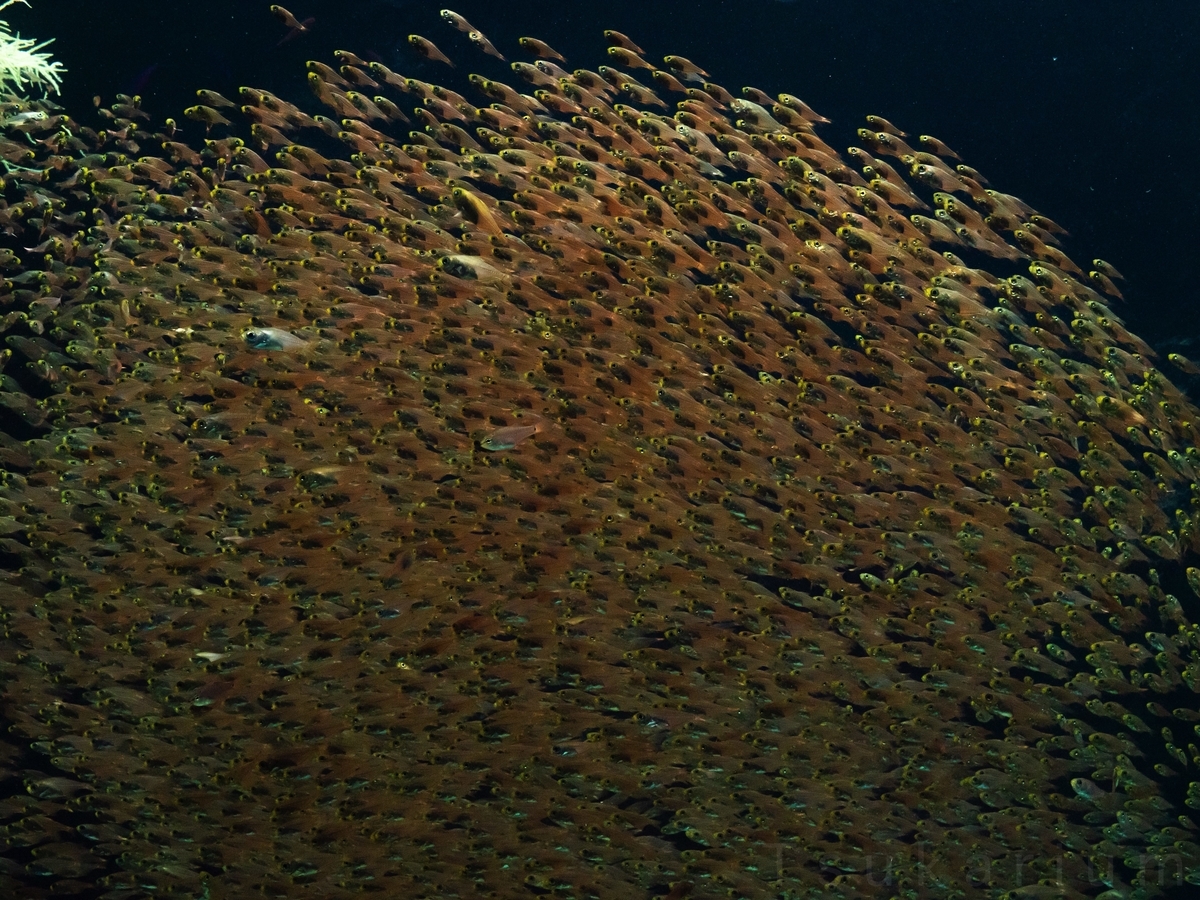

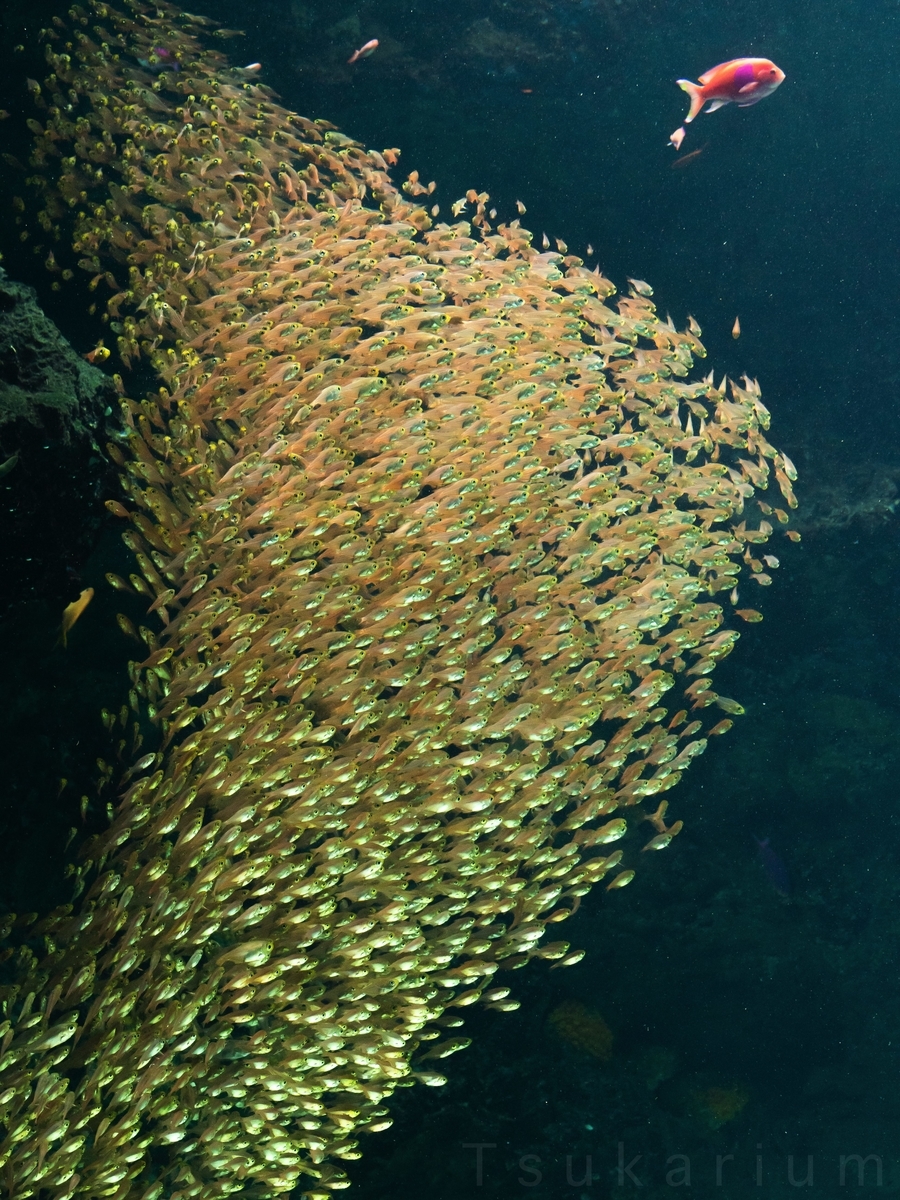

そして忘れてはならないのが息を呑むようなキンメモドキの大群。

刻々と変化する集団。どこをどう切り取るか悩んでしまいます。

彼らも絶対に見逃せないこの水槽の住人。ホンソメワケベラ。

(異論は受け付けます)

親潮アイスボックス

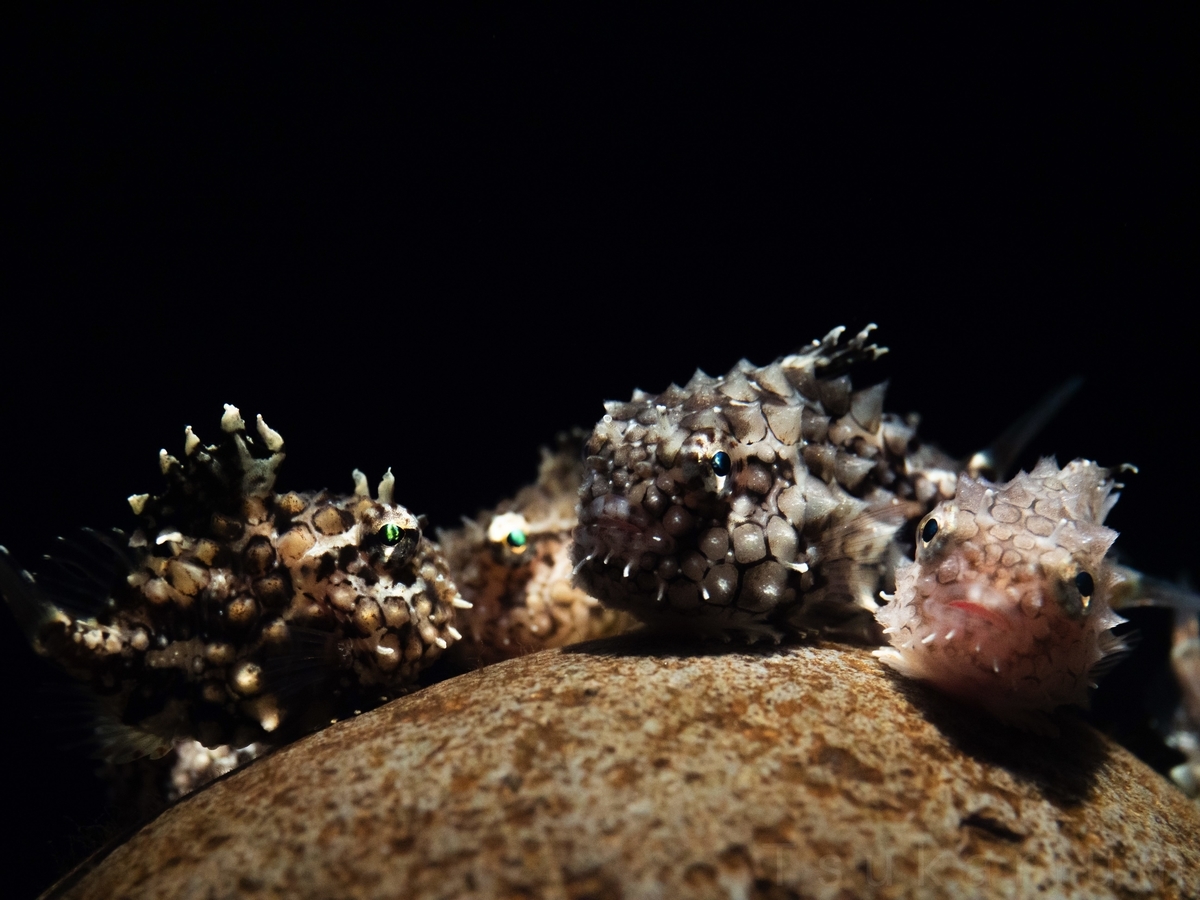

神々しいフサギンポ。

ナメダンゴは安定の可愛さ。

存在感があるオオグチボヤ。

やはり親潮アイスボックスは変わり種がいっぱいいて本当に面白い。

潮目の海

AMFの誇る大水槽。この水槽は絶対引きで撮ってしまいます。

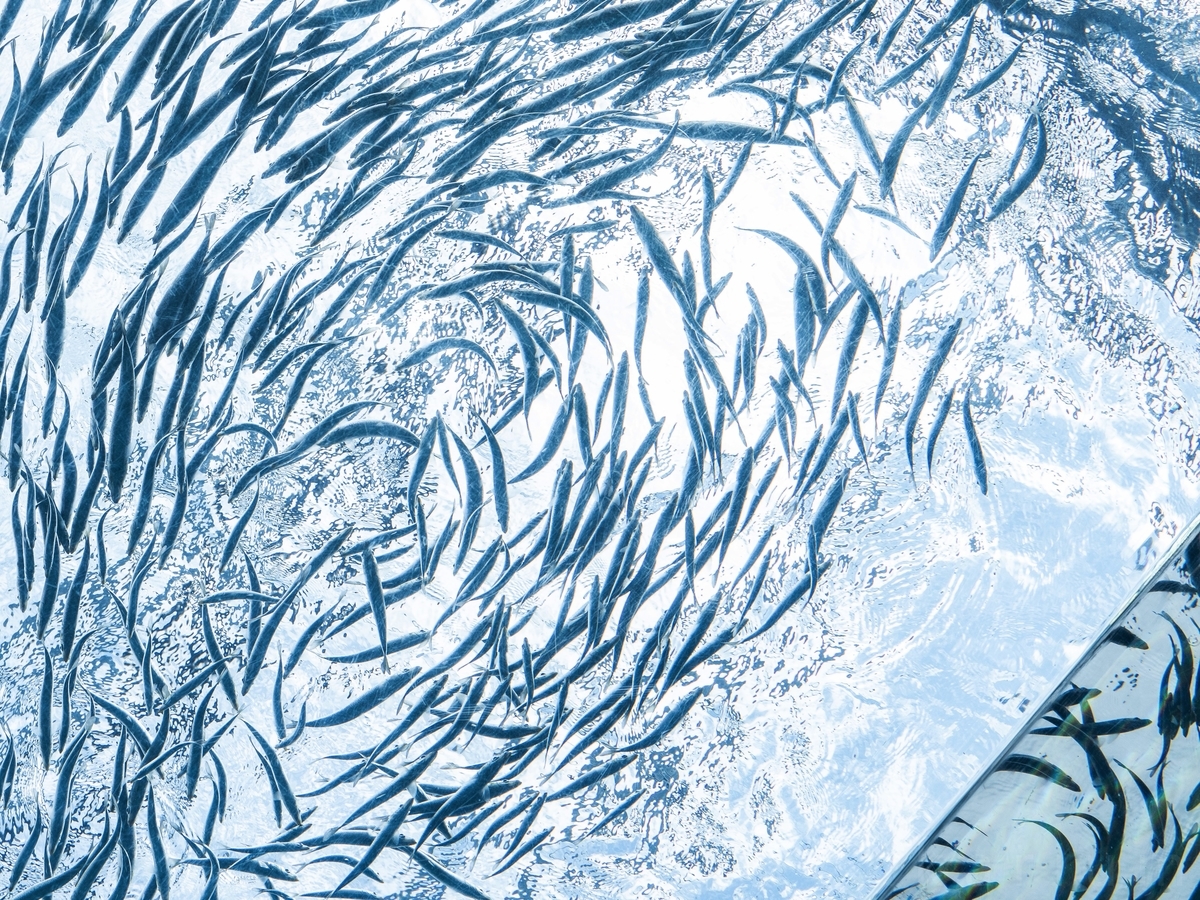

イワシの群を真下から望むことができるのはAMFの特権。

アクアマリンブルー(この水槽の独特の青色を勝手に命名)が本当に美しい。カラスエイもキラキラしております。

カツオやマグロの群はまるで海の中で見ているかのような臨場感!

差し込む光、水泡、魚たちの銀メッキ、アクアマリンブルー、すべてが調和して最高の瞬間になっています。

こちらは親潮側。ホヤが吊るされているのを見ると、東北の水族館に来たなという感じがします。

親潮側ではひたすらギンザケを撮っていました()

だってカッコいいんだもん・・・また撮りに行きたい・・・

ふくしまの海〜大陸棚への道〜

ここで狙うのはやはり水族館で滅多に見ることができないサンマ!

飼育難易度がとても高く、展示しているのは多分AMFくらいです。

暗いし早いしでなかなか綺麗に撮ることができず、何度も心が折れそうになりましたが、今ではそんな苦労も忘れリベンジしたい欲満々でございます。

サンマの正面の水槽にいるこちらはギンカガミ。1科1属1種の珍しいお魚。サンマ、マグロ、ギンザケ、ギンカガミとAMFは銀メッキが美しいお魚ばかりですね。

「俺のここ空いているよ」と言わんばかりのタカアシガニさん。

手前の個体は恐らくこの水槽で最も大きい子です。

全体的に丸み帯びた身体が特徴的なボウズイカ。イカの目はかわいい。

企画展示〜卵から育てる水族館〜

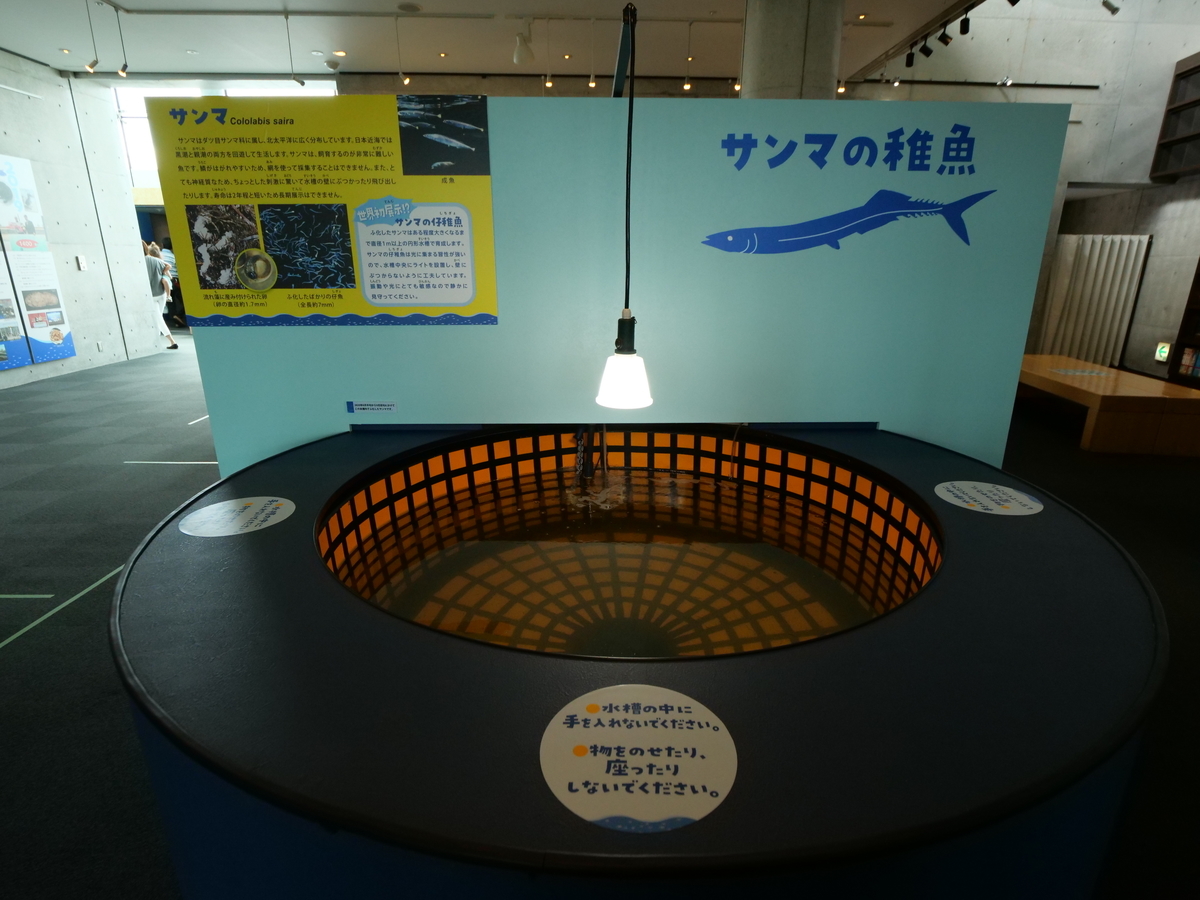

とても貴重なラブカの胎仔の標本やサンマの稚魚など、他ではなかなかみることのできない展示が並びます。

サンマの稚魚はこんな感じ。

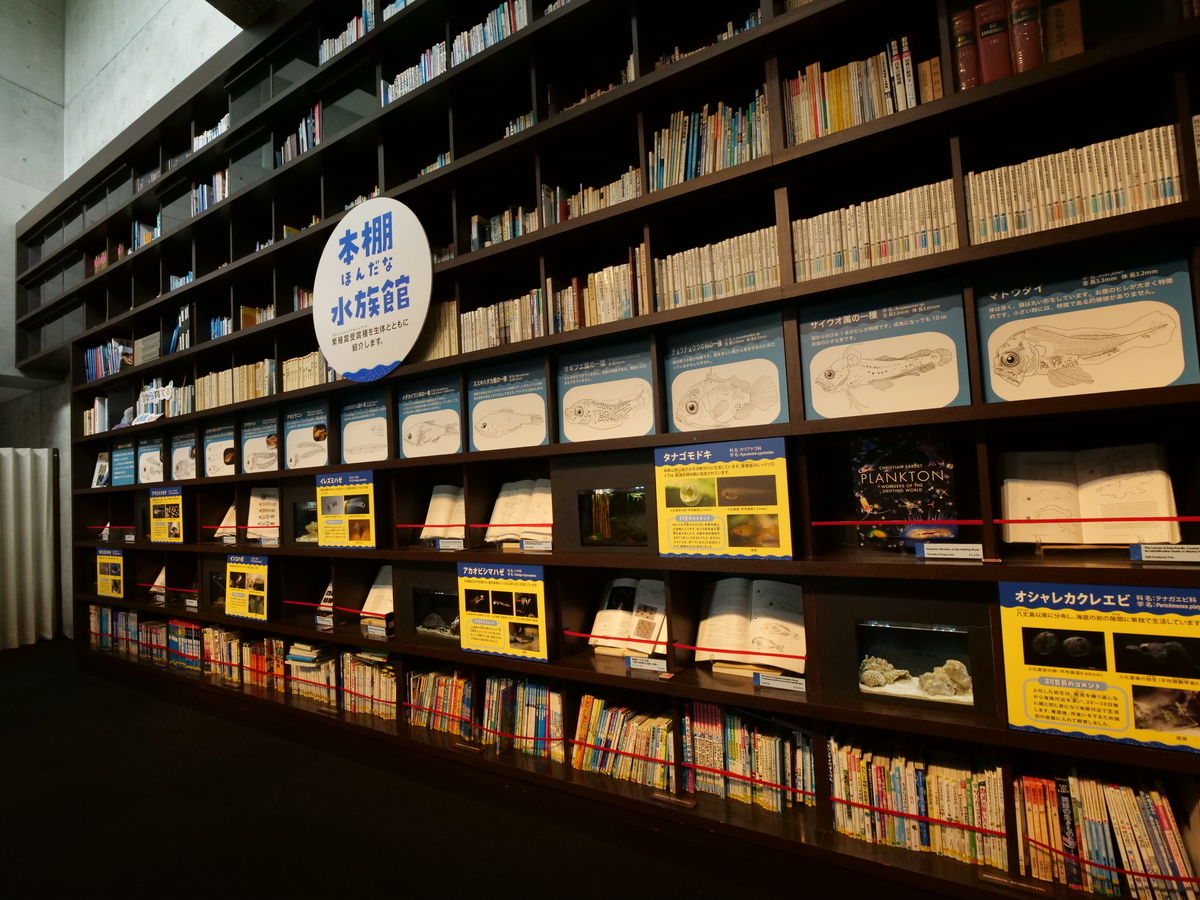

本棚水族館にはイレズミハゼ(写真上)やアマミイシモチ(写真下)など、AMFが繁殖賞を受賞した生き物たちが展示されていました。

アクアマリンえっぐ

魚名板を見忘れてしまったのですが恐らくトゲヨウジ(違ったらすいません)

抱卵していたので思わず撮ってしまいました。

集合体恐怖症の方はちょっと注意ですが以下に卵のドアップも

(苦手な方はさっとスクロールしてね)

同じ水槽に入っていたタツノオトシゴの仲間?(この子も名前を見忘れました)。

そしてこのエリアで最も驚いた展示がこちらのワレカラ。馴染のない方が多いかもしれませんが、流れ藻などにくっついており意外と身近にいる生き物です。

トゲワレカラとマルエワレカラが展示されていました。

企画展示〜シーラカンスからメダカまで〜

レイアウトの美しい水槽がインテリアのように立ち並ぶ。

水槽内には「様々な多様性」をキーワードに、海水から汽水、固有種から外来種まで、幅広い魚たちが展示されていました。

安定の美しさハタタテハゼ

細長い身体が特徴的なセレベスハーフビーク。

ちょっとサヨリっぽい!って思ったらどうやらダツ目サヨリ科みたい。

鰭が美しいポポンデッタフルカタ。

この子は絶対綺麗に撮る!!と決めていたのですが・・・

小さい上に常に動き回るお魚なので非常に苦戦しました。若干甘いけど許して()

綺麗なツートーンカラーが特徴的なクラウンキリー。

暗いし動くしでAFが使えなかった(ISO上げればいけたけどノイズが嫌だった)ので意地のMF。

ということで今回の訪問で撮った写真は以上!

文字少なめ、写真多めの訪問記。見やすくてありなのでは?と個人的には思ったので、2回目以降の訪問館には多用していきたいなと思います笑